Begriffserklärungen

A

-

Abnahme

Konstruktionen, die auf Basis von statische Berechnungen ausgeführt wurden (Stahl-, Stahlbeton- und Holzkonstruktionen), werden nach Bauende durch einen weiteren Ingenieur (andere Person als der Statiker) abgenommen bzw. “kollaudiert”. Dieser stellt somit den Abnahmebericht (collaudo statico) aus.

-

Abschreibung

Steuerliche Maßnahme, bei der die für das Unternehmen notwendigen Ausgaben (z.B. Löhne der Arbeitnehmer, Materialspesen, …) im gleichen Jahr oder auf mehrere Jahre verteilt, ganz oder teilweise, von den Einnahmen abgesetzt werden können.

-

Abstandhalter

Bauteil oder Hilfsgegenstand, um einen vorgeschriebenen Abstand während der Bauausführung zu gewährleisten (z.B. bei Schalungsarbeiten, um die gewünschte Wandstärke bei Betonstärke zu erzielen oder um eine vorgegebene Distanz zwischen der Bewehrung und der Betonoberfläche einzuhalten)

-

Abwasser

Bezeichnung für verbrauchtes Wasser oder Regenwasser, welches durch ein Abwasserrohr abgeleitet wird.

Schmutzwasser => Schmutzwasserleitung

Regenwasser => Regenwasserleitung

Schmutzwasser + Regenwasser => Mischwasserleitung -

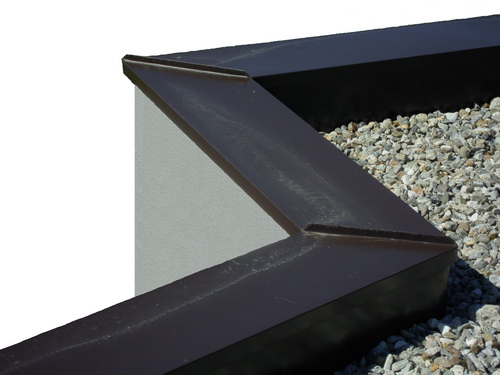

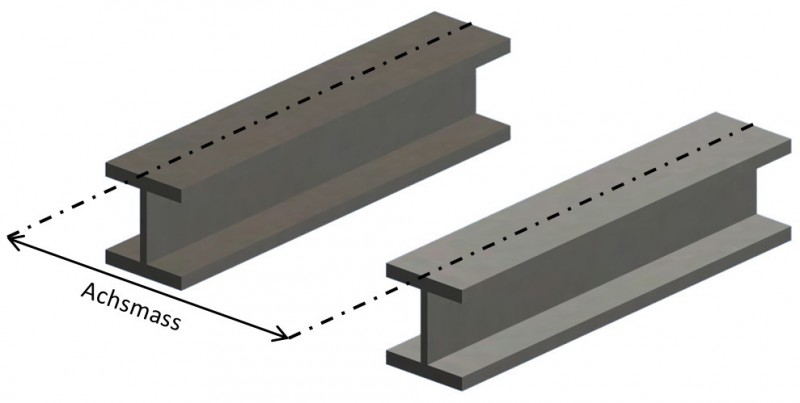

Achsabstand

Abstände, gemessen zwischen den Achsen zweier Bauteile. In der Regel liegt die Achse in der Mitte der Bauteile.

-

Amortisierung

Wirtschaftliche Ausdrucksweise einer zeitabhängigen Kostenabdeckung, bis die Kosten einer Investition (z.B. eines Werkzeuges, einer Maschine oder einer Installation) wieder eingegangen sind

-

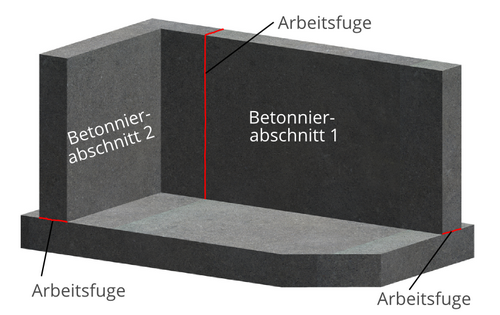

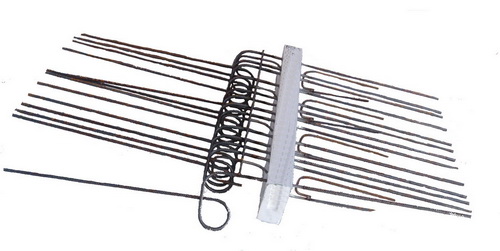

Anschlussbewehrung

Findet Anwendung, wenn zeitlich unterschiedlich hergestellte Betonierabschnitte statisch miteinander verbunden werden müssen. Die industriell gefertigte Anschlussbewehrung wird dabei in den ersten Betonierabschnitt eingelegt; nach dem Ausschalen wird die darin enthaltene Bewehrung aufgebogen, um diese in den zweiten Betonierabschnitt einbinden zu können (z.B. Frank Stabox®)

-

Ansicht

Horizontale, zeichnerische Darstellung/ Sicht einer Objektseite. Bei Bauwerken sind dies die Fassadenansichten, welche mit den vier Himmelsrichtungen bezeichnet werden.

-

Anzahlung

Teilzahlung der gesamten Auftragssumme, welche vor oder während der Leistungserbringung getätigt wird (je nach Vereinbarung zwischen Bauherr und Dienstleister bzw. ausführendem Unternehmen)

-

Arbeitsfuge

Ausführungsbedingte Trennflächen, welche bei Betonierarbeiten auftreten, sobald ein Bauteil in mehreren Betonierschritten angefertigt wird.

-

Asbest

Häufig verwendetes, nicht brennbares Baumaterial aus Mineralfasern aus den 1970/80er Jahren. Aufgrund der nachgewiesenen Krebserkrankungen, ausgelöst durch das Einatmen des Asbeststaubes, ist die Anwendung seit mehreren Jahren verboten. Sollte Asbest bei Abbrucharbeiten festgestellt werden, ist unverzüglich ein spezialisiertes Unternehmen für den Abbruch und die Beseitigung zu beauftragen.

-

Aufbeton

Betonschicht, um die gewünschte Höhe eines Betonbauteiles herzustellen (z.B. auf den Treppenstufen, da die Herstellung der exakten Höhe in der Betonierphase der Treppen schwierig ist)

-

Aufputz-Installation

Installationsleitungen, welche sichtbar an Decken und Wänden verlegt werden (z.B. im Keller, in landwirtschaftlichen Garagen, Hallen, Werkstätten usw.). Das Gegenteil davon ist die Unterputzinstallation.

-

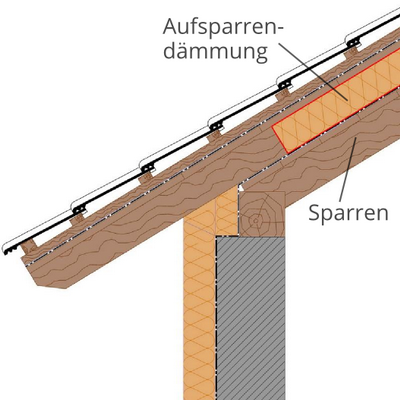

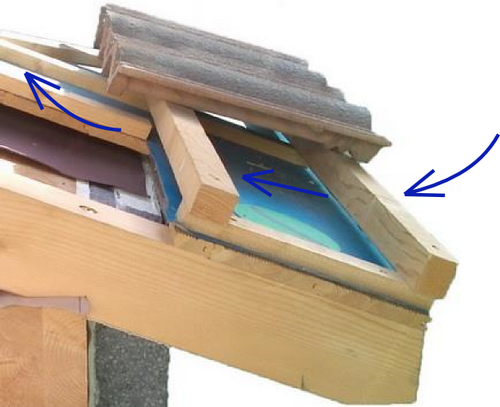

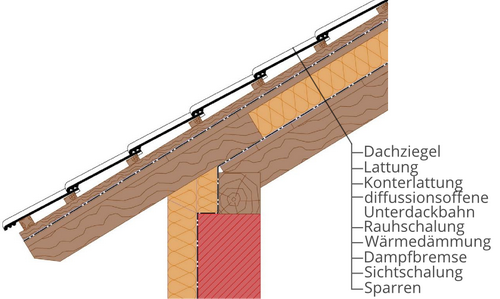

Aufsparrendämmung

Verlegung als durchgehende Dämmschicht oberhalb der Sparren.

-

Auftragsbestätigung

Mündliche oder schriftliche Auftragsvergabe einer Dienstleistung bzw. einer Bauausführung. Die Auftragsbestätigung basiert in der Regel auf einem schriftlichen Angebot. Eine detaillierte Form der Auftragsbestätigung kann in Form eines Werkvertrages erfolgen.

-

Ausbau – Ausbauarbeiten

Arbeiten im Inneren eines Gebäudes folgend auf den Rohbau (z.B. Installationen, Putz-, Estrich- und Malerarbeiten, Boden- und Fliesenverlegungsarbeiten bis hin zu Einrichtung des Gebäudes)

-

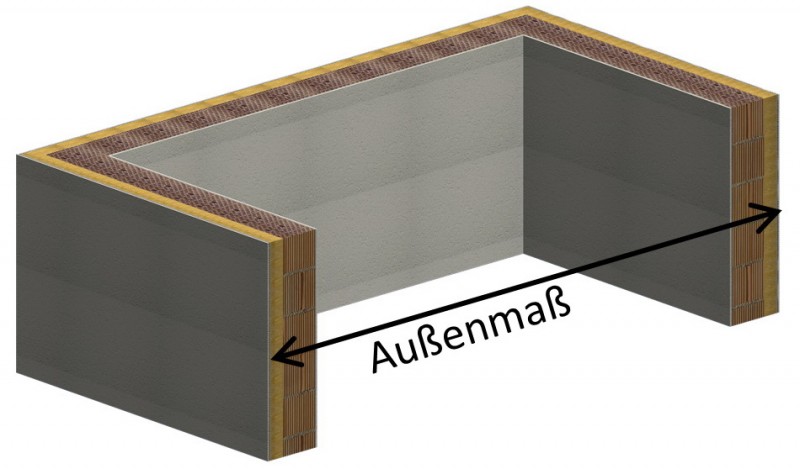

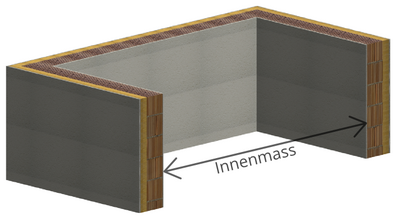

Außenmaß

Abstand zweier Punkte, gemessen an den Außenkanten zweier Baukomponenten

-

Ausführungsplan

Detaillierter Plan zur Ausführung an der Baustelle, der alle notwendigen Informationen für jegliche ausführenden Unternehmen (umgangssprachlich auch 50er-Pläne genannt) beinhaltet. Der Ausführungsplan gibt Auskunft über genaue Abmessungen, die Beschreibung der Wand- und Deckenaufbauten inkl. aller Schichtstärken, den Verlauf von Steigleitungen und Abflussrohren, Angaben zu Durchbrüchen, Details zu den Lichtöffnungen, Gefälle uvm.

-

Ausgleichsbeton

Guss einer Leichtbetonschicht mit geringer Baufestigkeit für die Herstellung einer nahezu ebenen Oberfläche, z.B. auf Decken, Abflussrohren und Rohrleitungen der Thermo-Sanitären Anlagen und Leerrohren der Elektroinstallationen, als Schutz gegen Beschädigung der Rohre und Vorarbeit zu den Estricharbeiten

-

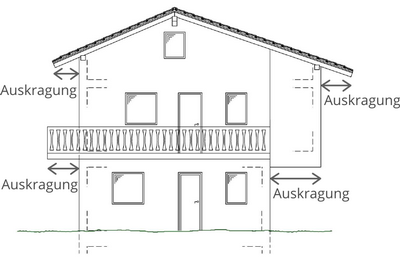

Auskragung

Vorspringendes oder hinausragendes Bauteil, z.B. Balkon, Gebäudevorsprünge, Vordächer, usw.rdächer, usw.

-

Ausschalen

Entfernen der Schalungen, welche zum Betonieren von Bauteilen aufgebaut wurden

-

Ausschreibung

Dokument zur Vorlage an die anbietenden Dienstleister oder ausführenden Unternehmen , welches die erforderlichen bzw. gewünschten Leistungen im Detail beschreibt (was, wann, wie viel)

-

Aussparung

Planmäßig vorgesehene Eintiefung oder Schlitz in Wand, Decke oder Beton (z.B. für Elektro-, Thermo-Sanitäre Leistungen bzw. Anlagen oder Fensteröffnungen)

B

-

Balken

Runder oder rechteckiger, länglicher horizontal verlaufender Bauteil. Ähnliche Bauteile aus Stahl oder Stahlbeton werden als Träger bezeichnet.

-

Balkendecke

Zwischendeckenkonstruktion in Holzbauweise, bestehend aus Kant- oder Brettschichthölzern, verlegt im vorgesehenen Achsabstand (z.B. 80cm). Der Hohlraum zwischen den jeweiligen Holzbalken wird mit Holzbrettern oder Trockenbauplatten geschlossen.

-

Balkenschuh

Bauteil, meist aus Stahlblech, zur Auflage und Befestigung der Holzbalken an andere Holzbauteile oder Wände (z.B. Pfetten an Rahmenbinder oder Sparren/ Pfetten an einer Stahlbetonwand)

-

Balkontrennelement

Industriell gefertigtes Bauteil zur thermischen Trennung von Stahlbetonbalken zu den Stahlbetondecken oder -wänden, welches somit eine Wärmebrücke verhindert, umgangssprachlich oft mit dem Handelsnamen Isokorb (Schöck) bezeichnet. Das Trennelement besteht hauptsächlich aus einer Dämmschicht und einer durchgehenden Rundstahlbewehrung.

-

Baufeuchte

Vorhandene Feuchtigkeit im Bauobjekt, welche auf die Bauausführung zurückzuführen ist (z.B. Wasser im Beton, Mörtel, Verputz und/ oder Estrichen)

-

Baugrubensicherung

Maßnahme zur Sicherung von Baugruben, um die Stabilität von Aushubböschungen zu gewährleisten bzw., um die Baugrube vor Steinschlägen oder Hangrutschen zu sichern (z.B. Steinschlagschutznetze, Spritzbeton- Nagelwände, Bohrpfahlwände uvm.)

-

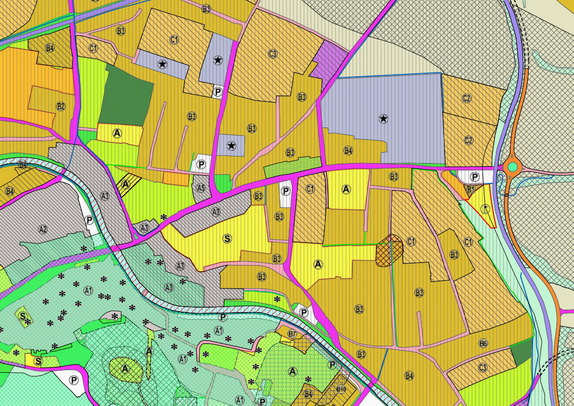

Bauleitplan

Gemeindebezogene grafische Planunterlagen welche die landschaftlichen und baulichen Massnahmen, zwecks geordneter Dorf-, bzw. Stadtentwicklung regelt. Anhand dieses Dokumentes erkennt der Bauherr bzw. der Projektant was auf die jeweilige Parzelle gebaut werden kann.

-

Baulos

Definierter Bauabschnitt eines größeren, gesamten Bauvorhabens

-

Baunebenkosten

Auftretende Kosten, welche bei einem Bauvorhaben anfallen, die nicht direkt mit den Bauausführungen oder Dienstleistungen in Zusammenhang stehen, z.B. Grundstückspreis, Steuern, Gebühren, Notarspesen uvm.

-

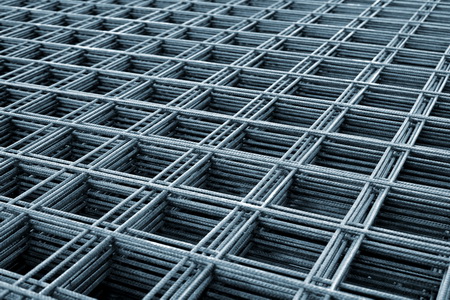

Baustahlmatte

Bewehrungsmatte, bestehend aus gerippten Rundstäben verschiedener Durchmesser, in gleichmäßiger Gitterform zusammengeschweißt (umgangssprachlich auch als Netz bezeichnet)

-

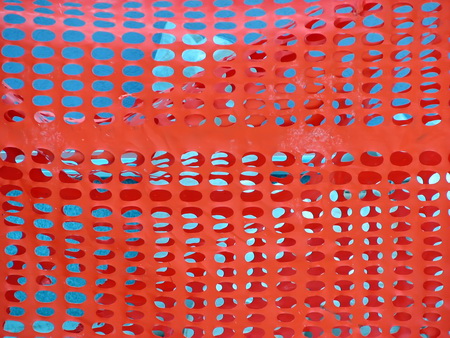

Bauzaun

Provisorische Abgrenzelemente für die Umzäunung einer Baustelle. Bauzäune können in unterschiedlichen Formen und Materialien vorkommen, z.B. Metallgitter, Kunststoff, Holz oder Beton. Die Höhe ist abhängig von der Art der Baustelle, liegt jedoch zwischen 1,20m und 2,00m (mit oder ohne Sicht- und Schutznetz).

-

Bestandszeichnung

Planunterlagen, welche den aktuellen Zustand und die Abmessungen eines Gebäudes darstellen

-

Bewehrung

Bezeichnung für die in Stahlbetonbauteilen verlegten, gerippten Stahlstäbe (können gerade oder gebogen sein)

-

Blähton

Kugelförmige Gebilde mit einem Durchmesser bis ca. 40mm aus kalkarmem Ton. Wird als Zuschlagsstoff für Leichtbeton verwendet (z.B. für Ausgleichs- Isobeton). Bekannt ist Blähton auch als Substrat für Zimmerpflanzen.

-

Blechwand

Mit Metallblechen verkleidete Wand.

-

Blindstock

Metall- oder Holzrahmen, die in der Rohbauphase in Fenster- und Türöffnungen eingebaut werden. Für die endgültige Montage der Fenster und Türen gewähren die Rahmen einen trag- und montagefähigen Untergrund.

-

Blockbauweise

Massivbauweise im Holzbau, in welcher Kant- oder Rundhölzer waagerecht übereinander geschichtet werden. Die Ecken werden durch abwechselnde, ober-/ unterseitige Auskerbungen gebildet.

-

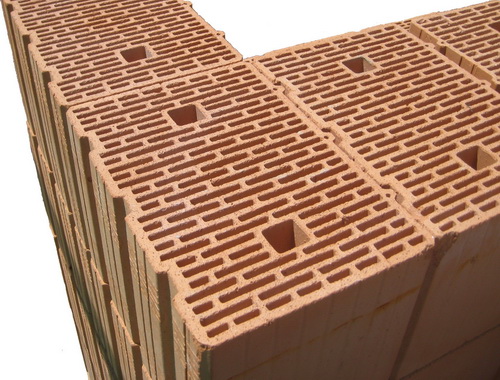

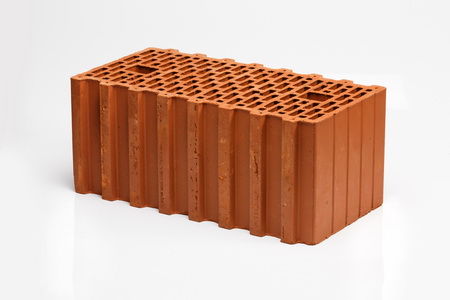

Blockziegel

Großformatiger, herkömmlicher Mauerziegel, welcher im Unterschied zum Planziegel an der Stand- bzw. Auflagefläche nicht plangeschliffen ist.

-

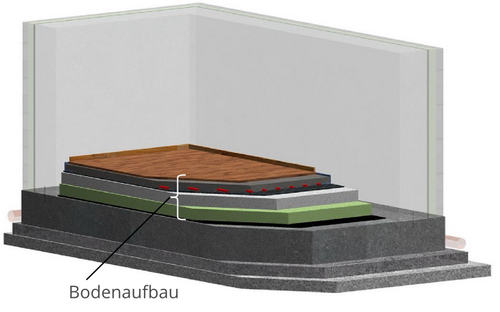

Bodenaufbau

Summe aller notwendigen Schichten ab der Fundament- oder Deckenoberkante. Der Bodenaufbau bildet je nach Notwendigkeit die Summe aus der Dämmschicht, den Installationen, der Ausgleichsschicht, der Trennlage oder der Trittschalldämmung, der Fußbodenheizung, dem Estrich und dem Bodenbelag.

-

Brandschutztür

Spezielle Türen für den Innen- oder Außenbereich, die im Brandfall unterschiedliche Bereiche voneinander trennen und das Ausbreiten von Feuer und Rauch verzögern bzw. verhindern.

-

Brettschichtholz

Mehrschichtige Holzbauteile, wobei die (mindestens drei) Schichten alle in die gleiche Richtung miteinander verleimt werden, kurz BSH oder Leimbinder genannt.

-

Brettsperrholz

Mehrschichtige Holzbauteile, bei denen die Holzschichten untereinander kreuzweise verleimt oder gedübelt sind, auch als mehrschichtige Massivholzplatte oder X- Lam bezeichnet.

-

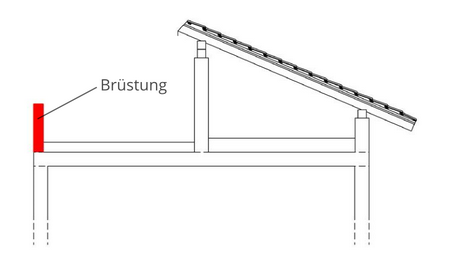

Brüstung

Begrenzung eines Balkons, einer Terrasse usw. in Form eines Geländers, einer Mauer oder ähnlichemm.

-

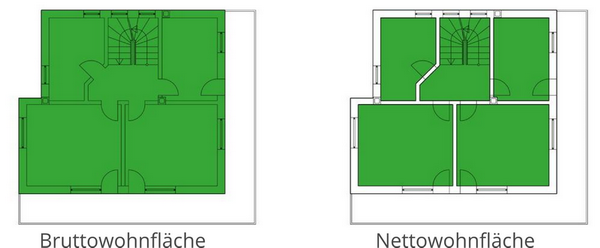

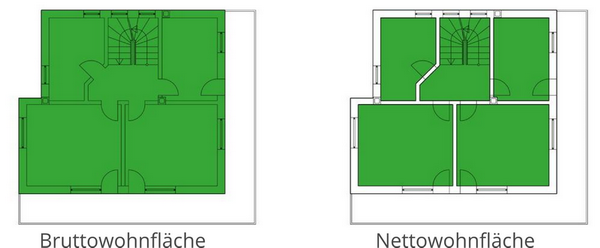

Bruttowohnfläche

Gesamtheit aller innerhalb der Wohnung liegenden Flächen (Wohnräume, Nebenräume, Gänge, Treppen) zzgl. der Wandquerschnitte, jedoch ohne die außerhalb liegenden Flächen, wie Treppenhäuser, Terrassen und offene Balkone sowie nicht bewohnbare Keller- und Dachgeschossräume

D

-

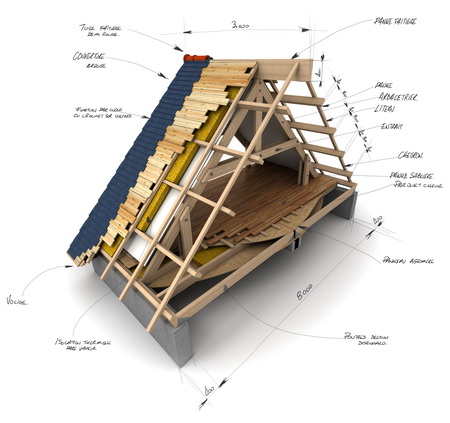

Dachaufbau

Summe aller Schichten, die das Dach bilden (Tragschichten, Dämmschichten bis hin zur fertigen Dachdeckung)

-

Dachdeckung

Oberste Lage eines Dachaufbaus, die der Witterung ausgesetzt ist (z.B. Blechabdeckung, Ziegelsteine, Tonplatten, Bitumenplatten, Holzbretter, Schindeln, usw.)

-

Dachdurchdringung

In der Dachfläche vorgesehene Öffnungen oder Aussparungen, z.B. Dachfenster, Schornsteine, Entlüftungsrohre, Dachantennen, usw.

-

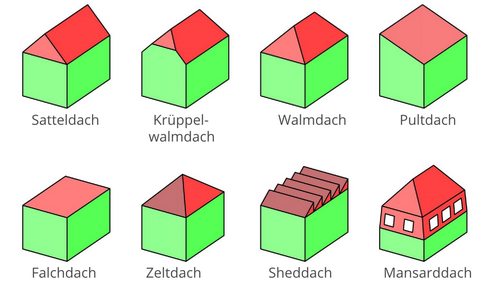

Dachformen

-

Dachgaube

Dachzubau bei geneigten Dächern, welcher der Belichtung und Belüftung der Dachräume dient sowie eine Erhöhung der Raumhöhe zur Folge hat

-

Dachhaken

An der Dachkonstruktion befestigte Anschlagpunkte als punktuelle Sicherheitsvorrichtungen für die Ausführung von Kontroll- und Wartungsarbeiten am Dach

-

Dachlattung

Die Dachlattung wird auf der Konterlattung vorgesehen und trägt die Dachdeckung (Dachplatten). Auch bei Verkleidungen werden Lattungen angebracht, welche als ebener Befestigungsuntergrund dienen. Außerdem entsteht mit der Lattung die evtl. notwendige Installationsebene.

-

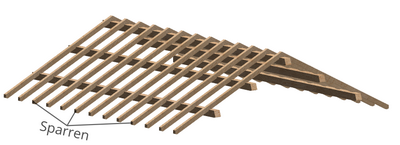

Dachstuhl

Tragende Konstruktion des Daches, bestehend aus Sparren, Pfetten, First, Streben, Verbänden und Stützen

-

Dachzaun

Während der Bauausführung am Dachrand befestigte, provisorische Schutzgeländer als Sicherheitsvorrichtung gegen den Absturz vom Dach für Mensch, Maschinen und Materialien

-

Dampfbremse

Diffusionsoffene (= atmungsaktive) Folie für Wand-, Decken- und Dachkonstruktionen, die eine bestimmte Durchlässigkeit von Wasserdampf ermöglicht. Die Durchlässigkeit ist abhängig von der Größe der Poren in der Folie.

-

Dampfsperre

Diffusionsdichte (= nicht atmungsaktive) Folie für Wand-, Decken- und Dachkonstruktionen, welche keinen Wasserdampf durchlässt (z.B. Nylon (PE-Folie))

-

Darlehen

Kredite mit langfristiger Laufzeit ab ca. 10 Jahren. Finanzierungen für den Bau von Wohngebäuden und landwirtschaftlichen Gebäuden, diese werden in der Regel in Form eines Darlehens gestaltet.

-

Deckenbündiger Träger

Ein in der Decke bündiger Träger, der nicht nach oben oder unten hervorsteht und damit auch nicht sichtbar ist

-

Deckenheizung

In der Deckenunterseite eingebaute Heizelemente (Flächenheizung)

-

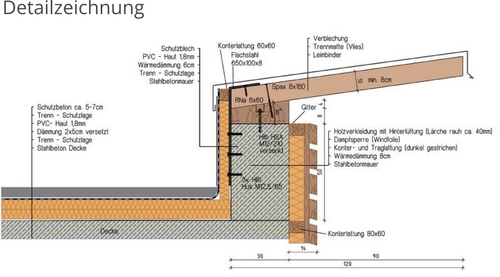

Detailzeichnung

Planunterlage für die genaue, detaillierte Darstellung eines Bauteils bzw. eines Ausführungsdetails inkl. der Angabe der Schichtstärken, Materialien, Farben usw. Der Maßstab wird geeignet dazu gewählt, im Bauwesen 1:50, 1:25, 1:10.

-

DHF-Platten

Diffusionoffene und feuchtbeständige, verleimte Holzfaserplatten, die für die äußere Beplankung von Wänden und Dächern verwendet werden

-

Diffusionsdicht

nicht atmungsaktiv; lässt keinen Austausch von Wasserdampf zu

-

Diffusionsoffen

atmungsaktiv; lässt einen bestimmten Wasserdampfaustausch zu

-

Dispersionsfarbe

Handelsübliche, zähflüssige Anstriche (Wandfarben), welche aus einer chemischen Dispersion (meist Emulsionen), aus Füllstoffen, Bindemitteln und Farbpigmenten bestehen.

-

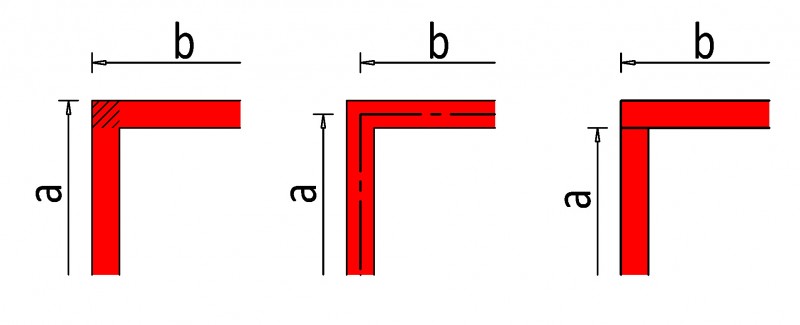

Doppelte Ecken

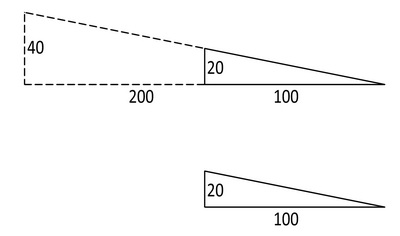

Normalerweise werden auf den Planunterlagen immer die Aussenkanten bemasst (siehe Abb. 1). Werden jetzt bei der Volumsberechnung diese Werte angenommen, werden die Ecken doppelt gerechnet. Um dies zu vermeinden haben Sie zwei Möglichkeiten: zum Einen können Sie das Achsmaß (Mittellinie) herausmessen (Abb. 2) und mit der Bauteilstärke multiplizieren, oder Sie messen die einzelnen Bauteillängen (Abb. 3) heraus und addieren diese und multipizieren das Ergebnis anschließend mit der Bauteilstärke

-

Drainage

Unterirdische Sammlung und Ableitung von vorhandenem bzw. zufließendem Grundwasser, um z.B. das Gebäude vor den Auswirkungen des Grundwassers zu schützen bzw., um nasse Böden zu entwässern

-

Durchbruch

Kleinere Öffnungen in Decken und Wänden als Durchgang für Installationen.

-

Durchstanzen

Form des Versagens von Stahlbetonplatten, wie z.B. Decken oder Fundamentplatten. Die Gefahr des Durchstanzens entsteht in Punkten hoher einzuleitenden konzentrierten Kräfte auf einer „zu dünnen“ Stahlbetonplatte bzw. –decke. Bei Überschreitung der zulässigen Lasten versagt die Stahlbetonplatte in einem kreisförmigen Schnitt rund um die Stütze. Die Stütze drückt sich bzw. “stanzt” durch die Platte oder Decke. Abhilfe kann eine größere Auflagerfläche (z.B. dickere Stütze), eine dickere Stahlbetondecke oder der Einsatz von Durchstanzbewehrung schaffen, auch umgangssprachlich Halfen bezeichnet.

-

DWD-Platten

Diffusionsoffene und winddichte Holzfaserplatten als Wand- und Dachplatten

E

-

Edelputz

Werksgemischter, mineralischer Oberputz (Feinputz) als Kalkzementmörtel für Innen- und Fassadenflächen. Bei stark bewetterten Außenflächen muss der Oberputz noch mittels Deckanstrich (z.B. Silikatfarbe) vor Witterungseinwirkungen geschützt werden.

-

Edelstahl

Legierte oder nicht legierte Stähle mit hohen Reinheitsgrad (z.B. rostfreier Stahl – INOX)

-

Einheit

Maß- oder Größeneinheiten im Bauwesen dienen als Bezeichnung für Längen, Flächen, Anzahl, Gewicht usw. (z.B. m, m², Stück, kg)

-

Einheitspreis

Bezeichnung für den Preis für eine Einheit der gewünschten Leistungen (z.B. €/m, €/m², €/Stück, €/kg)

-

Einzelfundament

Punktförmige Gründungsform unter punktuell auftretenden Lasten (z.B. unter Stützen)

-

Endabrechnung

Abrechnung der ausgeführten Arbeiten nach Fertigstellung der Bauarbeiten. Zu jedem Gewerk bzw. jeder Auftragserteilung gibt es die dazugehörige Endabrechnung.

-

Endzahlung

Letzte Zahlung einer Gesamtsumme, nach evtl. getätigten An- oder Teilzahlungen, zu den ausgeführten Dienstleistungen oder Bauarbeiten (Saldo)

-

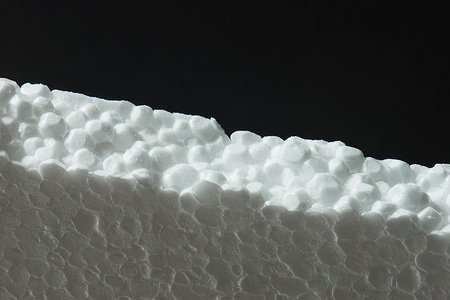

EPS

Expandiertes Polystyrol, umgangssprachlich Styropor genannt; besteht aus aufgeschäumtem und in Form gebrachtem Polystyrolgranulat und hat eine grobporige Struktur

-

Estrich – Massivbauweise

Teil des Fußbodenaufbaus; Bezeichnung für die lastab tragende Schicht unter den Bodenbelägen. In der Massivbauweise wird der Estrich aus Zementmörtel (Zementestrich) hergestellt. Wird der Estrich sichtbar gelassen, ist er auch gleichzeitig die Nutzschicht bzw. der Bodenbelag (z.B. Industrieboden)

-

Estrich – Trockenbauweise

Trockenestrich ist ein Teil des Fußbodenaufbaus und bezeichnet die lastab tragende Schicht unter dem Bodenbelag (z.B. OSB- Platten, Hartholzfaserplatten, Zementfaserplatten, Gipsfaserplatten, usw.)

-

Extensive Begrünung

Form der Flachdachgestaltung. Als Gewächse gedeihen Moos- Sedum bis Gras- Kraut. Geringer Pflegeaufwand, Keine Zusatzbewässerung nötig. Extensive Begrünung ist nicht als Nutzfläche geeignet.

F

-

Faserbeton

Beton mit Zusatz von Fasern (meist Glas-, Stahl- oder Kunststofffasern). Der Beton erhält dadurch eine höhere Zugfestigkeit, Druckfestigkeit und es kann auf Biegung beansprucht werden.

-

Fassadengerüst

Vollflächige Baugerüste, montiert und befestigt an den Fassaden; dienen als Arbeitshilfe für Arbeiten an den Fassaden und als Schutz gegen den Absturz der Arbeiter

-

Fassadenplatten

Plattenförmige Verkleidungen, montiert an der Gebäudefassade; oft aus industriell gefertigen Pressplatten mit witterungsbeständigen Eigenschaft, die eine längere Lebensdauer haben

-

Fassadenverkleidung

Verkleidungen jeglicher Art und Materialien, die an der Gebäudefassade montiert werden (z.B. Holz, Metall, Kunststoffplatten, Natursteine, künstliche Steine usw.)

-

Feinputz

Letzte Putzschicht bei mehrlagigen Putzen; gibt der Oberfläche die sichtbare Struktur. Die Machart kann der Bauherr aus mehreren Varianten wählen (Putzträger, Grobputz, Fein- bzw. Oberputz)

-

Feng Shui

Fernöstliche Harmonielehre, welche die Harmonisierung des Menschen mit seiner Umgebung als Ziel verfolgt. Das Hauptaugenmerk liegt auf der Gestaltung und Ausrichtung der Wohn- und Lebensräume.

-

Fensterbank

Abdeckung der Fensterbrüstung an der Außenseite des Gebäudes

-

Fensterbrett

Abdeckung der Fensterbrüstung im Inneren des Gebäudes

-

Fensterladen

-

Fenstersprosse

Profile, um eine größere Fensterfläche in kleinere Glaselemente zu unterteilen

-

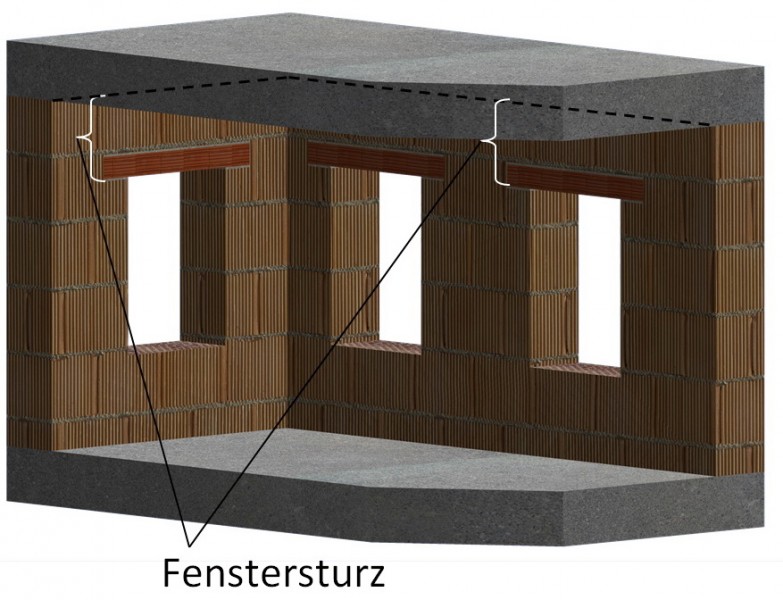

Fenstersturz

Ein von der Decke nach unten stehendes Element über den Wandöffnungen. Jede Wandöffnung besitzt einen Sturz, außer sie ist deckenbündig angelegt.

-

Fertigbauteil

Bauteil, welches im Werk vorgefertigt wird und auf der Baustelle lediglich montiert werden muss

-

Fertigparkett

Werksseitig vorgefertigte und versiegelte Parkettbeläge, die mit Nut und Feder versehen sind und nach dem Verlegen nicht mehr abgeschliffen werden müssen.

-

Fertigputz

Industriell vorgefertigte Putzmischung, die gleich aufgetragen werden kann

-

Feuchtraum

Räume mit konstanter Luftfeuchtigkeit höher als 70% (z.B. Sauna, Schwimmbäder, Duschen in Sportstätten, usw.)

-

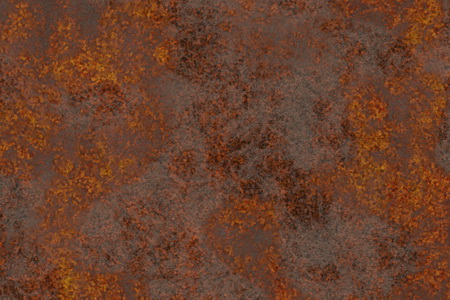

Feuerverzinkung

Verfahren, bei der Stahlbauteile mit einer Zinkschicht mittels Eintauchen in einem Zinkbad überzogen werden. Diese Schicht verleiht den Stahlbauteilen eine korrosionsbeständige, langlebige Oberfläche.

-

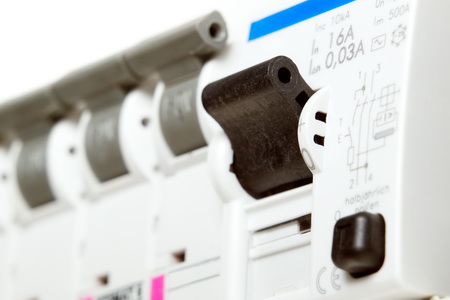

FI-Schutzschalter

Sicherheitskomponente in der Elektroinstallation gegen den Stromschlag, die evtl. auftretende Differenzströme misst, wenn z.B. schadhafte Isolierungen vorhanden sind.

-

Filterstein

Hochloch- Betonziegel, der das anfallende (nicht stauende) Grundwasser vertikal nach unten in die/ das Drainageschicht/ -rohr umleitet, um Kellerwände vor Feuchtigkeit zu schützen. Filtersteine weisen einen guten mechanischen Schutz der weiteren Abdichtungs- und Dämmschichten auf. Sie gehören zu den vertikalen Abdichtungsbauteilen für unterirdische Kellerwände.

-

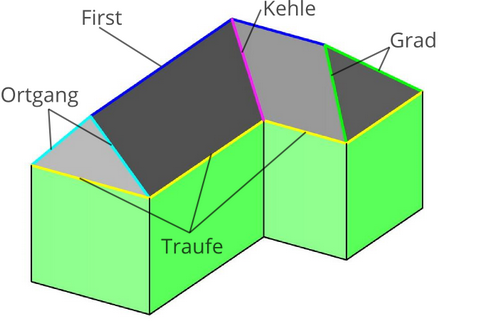

First

-

Fließestrich

Estrich, der sich aufgrund seiner Zusammensetzung und Zusatzmittel fast von selbst ausbreitet

-

Frost

Temperaturen unter der Gefriergrenze.

-

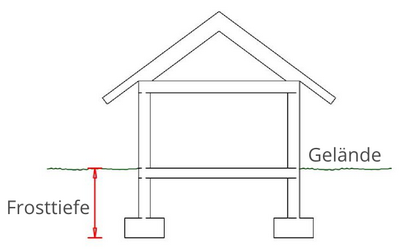

Frosttiefe

Tiefe, welche der Frost in den Wintermonaten max. erreichen kann. Als Richtwert kann die Höhenlage geteilt durch 1000 angenommen werden, z.B. 1400m.ü.M. = Frosttiefe 1,40m. Die Errichtung eines Gebäudes sollte immer in frostfreier Tiefe liegen.

-

Füllbeton

Beton mit geringer Festigkeit zum Füllen größerer Hohlräume oder, um Böden aufzuhöhen, wenn die Schichtdicke relativ groß ist. Füllbeton ist nicht für statisch relevante Bauteile geeignet.

-

Fundament

Gründungselement eines Bauobjekts (z.B. Plattenfundament, Streifenfundament, Einzelfundament)

-

Fundamentdämmung

Dämmplatten, die unter dem Plattenfundament verlegt werden. Sie müssen den Druckbeanspruchungen des darauf lastenden Gebäudes standhalten.

Bodendämmung wird hingegen auf die Fundamentplatte verlegt. -

Fußbodenheizung

Im Boden bzw. Estrich verlegte Heizelemente, bestehend aus mit Wasser gefüllten Rohren, die eine Vorlauftemperatur von 30°-35° besitzen; alternativ im Estrich verlegte Heizmatten

G

-

Gasbeton

Mineralischer, dampfgehärteter Baustoff , auch als Porenbeton bezeichnet, der als verschiedenförmige Platten und Steine künstlich hergestellt wird

-

Gebäudetechnik

KNX, EIC und BatiBus steht für Gebäudetechnik bzw. Steuerungstechnik für Gebäuden.

KNX-Standard ist der Nachfolger von EIC, und ist der aktuelle Standard für Gebäudetechnik. KNX und EIC sind untereinander kompatibel.

Gebäudetechnik bedeutet das die Steuerfunktionen und die Energieverteilung voneinander getrennt ist.

Mit KNX können Sie Ihre Stromverbraucher über Bedienfeld, PC oder Handy steuern und verwalten.

-

Gefälle

Angabe der Neigung einer Oberfläche in % (1% = 1 Teil von 100; kann 1cm von 100cm, aber auch 1m von 100m bedeuten)

-

Gefällebeton

Bewehrte oder unbewehrte Betonschicht, welche eigens dafür vorgesehen wird, einem Betonbauteil das notwendige Gefälle zu verleihen, um den Wasserabfluss zu gewährleisten. Alternativ dazu kann ein Betonbauteil bereits bei der Herstellung mit Gefälle betoniert werden, so lässt sich der nachträgliche Gefällebeton vermeiden.

-

Geotextile Matten

Ist der Oberbegriff für verschiedenste Matten, meistens aus Vlies und Kunststoff oder kombiniert, welche im Erdbau zum Einsatz kommen um zu trennen, filtern, schützen, bewehren, dränen, verpacken und dichten. Teilweise kann ein und diesselbe Matte mehrere der genannten Eigenschaften erfüllen.

-

Gespundete Bretter

Bezeichnung einer Holzverbindung mittels Nut und Feder. Perlinen haben z.B. eine Nut und eine Feder und die Verlegung erfolgt somit mittels Spundverbindung.

-

Gipskartonplatte

Platte aus Calciumsulfat mit einem beidseitigen Kartonagebezug, welcher die Zugkräfte aufnimmt.

-

Gipskartonwand

In Trockenbauweise hergestellte Trennwand, bestehend aus einer Ständerkonstruktion (aus Aluminium oder Holz), versehen mit einer beidseitigen Einfach- oder Doppelbeplankung aus Gipskartonplatten

-

Gitterrost

Zu einer Gitterform verschweißte und verzinkte Flach- und Rundstäbe aus Stahl, welche z.B. als Abdeckungen von Lichtschächten Anwendung finden

-

Glasbausteine

Bauteile aus gepresstem Glas, die in horizontaler Anordnung für den Lichteinfall mit Sichtdämmung sorgen. Vertikal verlegte Bauteile werden als Betongläser bezeichnet. Sie werden auch als Glassteine bezeichnet.

-

Grabenaushub

Aushub mit vorgesehenem, schmalem Querschnitt zum Verlegen von z.B. Leerrohren, Trinkwasser- oder Abwasserleitungen, usw.

-

Gratsparren

Kantholz bzw. Pfette, welche entlang der Schnittkante (Grat) zweier schräger Dachkanten verläuft (z.B. beim Walmdach)

-

Grobputz

Dickere Schicht beim mehrlagigen Putz. Mit dem Grobputz lassen sich Unebenheiten ausgleichen.

-

Großflächenschalung

Gussform für den Ortbeton/ Lieferbeton. Die Großflächenschalung hat ggü. den normalen Schalbrettern (z.B. 4,0m x 0,2m) und den Schaltafeln (z.B. 3,0m x 0,5m) eine größere Abmessung (z.B. 2,7m x 2,4m)

-

Grundierung

Vorbehandlung von Untergründen, in der Regel, um die Haftung von nachfolgenden Schichten auf der Grundlage zu verbessern (z.B. Grundierung als Vorbehandlung für Anstriche oder auf Betonoberflächen als Putzträger)

-

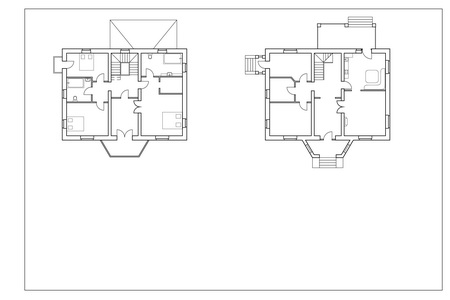

Grundriss

Zeichnerische, maßstäbliche Darstellung eines horizontalen Schnitts durch das Bauvorhaben ( Ansicht von oben)

H

-

Haftbrücke

Schicht zwischen zwei weiteren Schichten, um die Haftung dieser Schichten untereinander zu gewährleisten (siehe auch Grundierung)

-

Heizestrich

Mineralischer Estrich- Bodenaufbau, der mit Heizungsrohren versehen ist. Der Estrich wirkt zusammen mit den Heizungsrohren als Heizkörper.

-

Heizkreis

Teil der Heizungsinstallation und meint den Kreislauf ab dem Heizkreisverteiler zu den Heizkörpern und zurück. Mehr Heizkreise bedeuten eine flexiblere Regelung der Heizung in den einzelnen Räumen.

-

Heizkreisverteiler

Beginn der unterschiedlichen Heizkreise. Meist wird pro Stockwerk ein Verteiler vorgesehen. Sind sowohl Heizkörper, als auch Fußbodenheizungen vorhanden, braucht es je einen Verteiler.

-

Hinterlüftung

Hinterlüftung eines Wand- oder Dachaufbau zwischen den Schichten. Dabei wird die von innen austretende Feuchtigkeit vor den duffusionsdichten Schichten abgeführt. Die Hinterlüftung befindet sich zwischen der Dämmschicht und der regendichten Außenschicht.

-

Hochlochziegel

Gelochter Ziegelstein, bei dem die Löcher senkrecht zur Standfläche verlaufen

-

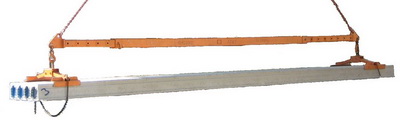

Hohldielendecke

Bewehrtes, vorgespanntes Betonfertigteil für den Deckenbau, wo sich zwecks Gewichtersparnis Hohlräume im Deckenkern befinden. Diese finden bei großen Spannweiten in Industriehallen und (landwirtschaftlichen) Garagen Verwendung und können ohne Unterstützung verlegt werden. Im Wohnungsbau finden sie weniger Anwendung.

-

Holzbauweise

Überbegriff für die Bauweise, bei der hauptsächlich der Baustoff Holz eingesetzt wird, sei es für die Tragstruktur, als auch für nicht tragende Bauteile. Kanthölzer, Leimholz oder Brettsperrholz kommen hier zur Anwendung.

-

Holzverkleidung

Bauteilverkleidung mit Holzwerkstoffen, wie z.B. Bretter, Mehrschichtplatten, usw.; Mögliche Holzarten sind u.a. Fichte, Lärche, Föhre usw.

-

HPL-Platte

Bestehen aus mehreren Lagen Papier, in Kunstharzen getränkt, unter hohem Druck und hoher Temperatur und zwischen zwei Deckschichten gepresst; haben eine hohe Beständigkeit gegen Hitze, Licht, mechanische Einwirkungen und sind pflegeleicht.

-

Humus

Ist der sich zersetzende, tote, organische Anteil des Bodens (oberste Schicht des Bodens)

-

Hypothek

Grundpfandrecht, die Banken als Garantie für Kredite einsetzen. Die Hypothek ist in der Regel höher, als der Darlehensbetrag. Hypotheken werden im Grundbuch eingetragen. Lastet eine Hypothek auf einer Immobilie, sind die Rechte des Eigentümers eingeschränkt.

I

-

Industrieboden

Betonboden für hohe chemische und mechanische Beanspruchungen. Die oberste Schicht, auch Verschleißschicht genannt, kann aus einem Zement- Quarz- Gemisch hergestellt oder mit Reaktionsharzen behandelt werden. Industrieböden werden immer häufiger in Garagen vorgesehen.

-

Infrastrukturplan

Der Infrastrukturplan beschreibt die Gesamtheit aus Wegenetz, Abwasserleitungen und Versorgungsleistungen (Trinkwasser, Strom, Kommunikation, Gas, Fernwärme, usw.) und stellt dies graphisch dar.

-

Innenausbau

Ausbau im Inneren eines Gebäudes über der Rohbaukonstruktion (z.B. Putzlagen, Bodenaufbau, Fliesen, Böden, Installationen)

-

Innenmaße

Abmessungen zwischen zwei Bauteilen, die im Inneren eines Gebäudes gemessen werden (z.B. Rauminnenmaße, Öffnungen)

-

Installation

Fachgerechte Montage von technischen Anlagen, wie z.B. Wasser, Heizung, Strom, Gas, Lüftung, Kommunikation

-

Intensive Begrünung

Form der Dachbegrünung, welche nicht ohne Pflege auskommt. Als Gewächs gedeiht nahezu alles, z.B. Rasen, Sträucher, Bäume; hoher Pflegeaufwand; Zusatzbewässerung ist erforderlich; Intensive Begrünung ist als Nutzfläche geeignet

-

Isobeton

Umgangssprachlicher Begriff für Ausgleichsbeton mit Zuschlägen (z.B. Blähbeton oder Perlite) zur Verbesserung der Wärmedämmeigenschaften bezeichnet (siehe auch Ausgleichsbeton)

J

-

Jalousie

Sicht- und Sonnenschutz bei Verglasungen mit quer verlaufenden Lamellen, welche gedreht, hochgezogen oder geschlossen werden können

K

-

Kalk-Zement-Mörtel

Bindemittel aus Füll- und Verbindungsstoffen; Ist ein Gemisch aus gelöschtem Kalk und Sand und wird jenach Zusammensetzung in verschiedene Festigkeitsklassen unterteilt

-

Kalk-Zement-Putz

Atmungsaktiver, mineralischer Putz auf Kalk- Zementbasis für innen und außen

-

Kalkmörtel

Bindemittel aus Füll- und Verbindungsstoffen; Ist ein Gemisch aus gelöschtem Kalk und Sand und wird jenach Zusammensetzung in verschiedene Festigkeitsklassen unterteilt

-

Kalkputz

Atmungsaktiver, ökologischer, mineralischer Putz auf Kalkbasis für Innen- und Außenflächen

-

Kaltdach

Zweischaliges Dach mit vorhandener Hinterlüftung. Die Hinterlüftung dient dabei dem Abtransport der Feuchtigkeit, welche durch die Wärmedämmung vom Inneren des Gebäudes entweichen kann. Auf der Innenseite eines Kaltdaches wird daher in der Regel eine diffusionsoffene Folie angebracht (Dachbremse). Ein Kaltdach ist aufwändiger und teurer, als ein Warmdach, hat aber auch Vorteile, wie z.B. die bessere Abhaltung der Sommerhitze durch die vorhandene Luftzirkulation in der Hinterlüftungsebene.

-

Kanalisation

Bestandteil der öffentlichen Infrastruktur; bezeichnet das Ableitungssystem der gesamten Abwässer: RW… Regenwasserkanalisation, SW… Schmutzwasserkanalisation, MW… Mischwasserkanalisation (RW+SW)

-

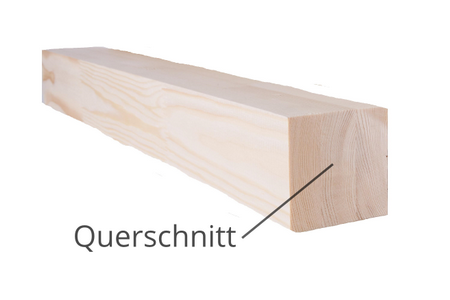

Kantholz

Vierkantige, rechtwinklige und längsgeschnittene Hölzer. Die Querschnittsfläche, welche im rechten Winkel zur Längsachse steht, wird als Stirn- oder Hirnholz bezeichnet.

-

Kehlsparren

Bauteil der Dachkonstruktion ( Kantholz bzw. Leimholz), welches unterhalb einer Kehle eingebaut wird

-

Kernbohrung

Bei der Kernbohrung wird der zu bohrende Bauteil nur entlang des Bohrumfangs geschnitten, und der Bohrkern als Ganzes entfernt. Kernbohrungen werden meist bei Beton durchgeführt. Der Bohrumfang kann 1cm bis 150cm betragen.

-

Kippfenster

Verglasung, welche sich zum Öffnen nur kippen lässt

-

Klimahaus

Klimahaus bezeichnet einen Gebäude- Standard. Die Unterscheidung der Kategorien hängt vom Heizwärmebedarf eines Gebäudes ab. Die Klassen beginnen beim energiersparendsten “KlimaHaus Gold” über die Klassen A, B, C, D, E und F bis hin zum energetisch verschwenderischen “KlimaHaus G”.

-

Konsolengerüst

Gerüste, die direkt am Gebäude ohne Bodenkontakt befestigt werden bzw., welche an einem Fassadengerüst auskragend nach außen montiert werden, um auskragende Bauteile einzurüsten, z.B. an den Vordächern, um die Absturzgefahr während der Arbeitsausführung am Dach einzudämmen.

-

Konterlattung

Die Konterlattung verläuft von unten nach oben (von der Traufe zum First). Sie stellt die Hinterlüftungsebene dar, anschließend erfolgt die horizontale Lattung zur Verlegung der Dachplatten.

-

Kontorahmen

Möglichkeit der Unterschreitung des Kontos in einem bestimmten Rahmen Die Zinsen bis zum vertraglich festgelegten Betrag werden vereinbart. Sollte der Kontorahmen überschritten werden, gelten höhere Zinsen (siehe Bereich Bank)

-

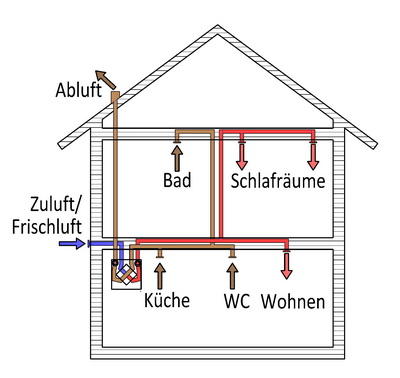

Kontrollierte Lüftung

Gebäudeinstallation, die frische Außenluft kontrolliert in die Wohnräume einführt und die verbrauchte, warme Innenluft an die Umwelt abgibt. Hierbei wird mittels Wärmetauscher die Wärme der Innenluft teilweise an die kalte Außenluft übertragen, um somit die Wohnräume energiesparend, kontrolliert zu lüften.

-

Korrosion

Chemischer Prozess eines Werkzeugs mit dessen Umgebung. Die im Bauwesen gängigste Form von Korrosion kennt man als “Rosten” von Metallen.

-

Korrosionsschutz

Bauliche und/ oder chemische Schutzmaßnahmen, um die Korrosion zu verhindern

-

Kostenberechnung

Berechnung der Kosten mittels genauer Angabe der Mengen und der festgelegten Einheitspreise

L

-

Lageplan

Zeichnerische Darstellung der Geländedraufsicht ( Vogelperspektive des Geländes)

-

Lambda-Wert

Bezeichnung der Wärmeleitfähigkeit eines Baustoffes ( Einheit W/mK). Die Wärmeleitfähigkeit ist der Wärmestrom, der bei einem Temperaturunterschied von einem Kelvin durch eine 1m² große und 1m dicke Schicht eines Stoffes fließt. Je kleiner der Wert, desto besser sind die Wärmedämmeigenschaften eines Werkstoffes.

-

Laminat

Werkstoff, bestehend aus mindestens zwei untereinander verklebten Schichten gleichen oder unterschiedlichen Materials. Im Bauwesen spricht man bei Bodenbelägen von Laminat.

-

Langlochziegel

Gelochter Mauerziegel mit horizontal verlaufendem Lochbild. Verglichen mit Hochlochziegeln, weist der Langlaufziegel eine geringere Festigkeit auf.

-

Laufmeter

Abkürzung lfm

-

Lebenslinie

An der Dachkonstruktion oder an absturzgefährdeten Stellen befestigtes Stahlseil, das als Schutzvorrichtung gegen Abstürze dient.

-

Leerrohr

Starres oder flexibles Rohr aus Kunststoff oder Metall, welches unter Putz oder auf dem Putz verlegt wird. Darin werden nachträglich Elektro- und Datenkabel eingezogen.

-

Leichtbeton

Beton, der durch Zugabe von Leichtbetonzuschlagstoffen eine niedrigere Dichte als normaler Beton bestitzt (500- 2000km/m³)

-

Lichtschacht

Ein Lichtschacht wird an unterirdischen Stockwerken eingebaut und endet an der Geländeoberkante. Dieser sorgt für Lichteinfall und Lüftung für die unterirdischen Geschosse. Ein Lichtschacht kann vor Ort mit Ortbeton errichtet werden oder als Fertigteilschacht an der Kellerwand befestigt werden.

-

Lieferbeton

Überbegriff für Beton, welcher ausgehend vom Betonwerk an die Baustelle geliefert wird

-

Linoleum

Bodenbelag, der zumeist aus Leinöl, Kork und Jute besteht, eine gute Wärme- und Trittschalldämmung aufweist sowie elastisch und einfach zu verlegen ist

M

-

Magerbeton

Meist unbewehrter Beton mit geringer Festigkeit; wird als Sauberkeitsschicht unter den Fundamenten eingebracht oder als (Füll-)Beton für statisch irrelevante Bauteile verwendet

-

Massivbauweise

Oberbegriff für die Bauweise, bei welcher hauptsächlich die Baustoffe Beton und Ziegelmauerwerk Anwendung finden und dabei Wände und Decken die statische Funktion übernehmen. Das Gegenteil ist die Skelettbauweise, bei der Stützen und Träger aus Stahlbeton die tragende Wirkung übernehmen und die weiteren Bauteile nicht tragend ausgeführt werden.

-

Mauerabdeckung

Oberer Abschluss einer vertikalen Mauer, der als Witterungsschutz dient. Die Mauerabdeckung kann mit Natur- oder Kunststeinen gebaut werden, aber auch mit Stahlblech oder witterungsbeständigen Hölzern. Unter dem Mauerüberstand besitzt die Mauerabdeckung eine Tropfnase.

-

Mauerschlitz

-

Mauerwerk

Mauer- oder Wandkonstruktion, bestehend aus Natur-, Ziegel- oder Betonsteinen

-

MDF-Platten

Mitteldichte Holzfaserplatten, die aus feinen Fasern aus rindenfreiem Nadelholz hergestellt werden; kommen im Innen- und Dachausbau zum Einsatz

-

Meterriss

Markierung im Rohbaustadium als Referenz für alle nachträglich ausgeführten Arbeiten. Der Meterriss liegt einen Meter über dem fertigen Boden und dient der Herstellung von Unterböden, Estrichen, Bodenbelägen, Brüstungshöhen, Sturzhöhen und für die Positionierung von Installationen und Sanitäreinrichtungen.

-

Mikropfähle

Stahlpfähle, welche im Boden zeitgleich gedreht und gedrückt werden. Sie leiten die von außen aufgebrachten, vertikalen Kräfte über die Mantelreibung zwischen Pfahl und Erdreich in den Boden. Verwendung finden Mikropfähle als Gründung von Gebäuden, bei Böden mit unzureichender Festigkeit bzw. bei Baugrubensicherungen in Verbindung mit Zugankern.

-

Milchglas

Umgangssprachlich für Opalglas oder Weißglas, das lichtdurchlässig, aber undurchsichtig ist.

-

Mindestgefälle

Angabe in % oder ‰ für die minimal erforderliche Neigung einer Oberfläche. In der Regel spricht man von Mindestgefälle, wenn es um die Entwässerung von Oberflächen geht. Das Mindestgefälle hängt vom Abdichtungsmaterial ab oder vom vorgesehene Material der Dackdeckung (z.B. Blechdach, Dachplatten, Ziegelsteine)

-

Mischwasser

Bezeichnung für die Mischung von Schmutz- und Regenwasser, wenn die Abwasserleitungen nicht getrennt voneinander verlegt sind

-

Mörtel

Auch “malta” genannt; Gemisch aus Bindemittel, Gesteinskörnung, Wasser und ggf. weiteren Zusatzstoffen, abhängig vom Anwendungsbereich. Als Bindemittel kommen Kalk oder Zement zur Anwendung.

Kalkmörtel: Sand, gelöschter Kalk und Wasser

Zementmörtel: Sand, Zement und Wasser

Kalkzementmörtel: Sand, Kalk, Zement und Wasser (gängigster Mörtel)

-

Mutterboden – Erde

Natürlich gewachsene, humusreiche Oberschicht des Erdreichs

N

-

Nachhaltigkeit

Prinzip, in der bei einem natürlichen Bereich die Nutzung der Ressourcen so gehandhabt wird, um einen langfristigen Erhalt des Bereichs zu gewährleisten. Verwandte Begriffe sind Langlebigkeit, Dauer, Erhalt, Ausbeute geringer oder gleichwertig des Nachkommens, usw..

-

Nassraum

Ein Nassraum wird als solcher bezeichnet, sobald die Notwendigkeit eines Bodenablaufs besteht. Dies kann ein Feuchtraum mit sehr hoher Feuchtigkeit sein, wobei die Feuchtigkeit durch Kondensation an den Wänden abläuft oder ein Raum, welcher aus unterschiedlichen Gründen mit Wasser abgespritzt wird (Garagen, Schlachthöfe, usw.).

-

Nasszelle

Im Allgemeinen ein kleiner Raum (Zelle) mit wasserfestem Boden, wie z.B. WC, Badezimmer, Waschraum, usw.

-

Natürliche Lüftung

Im Gegensatz zur kontrollierten Lüftung erfolgt die natürliche Belüftung über das Öffnen von Fenstern und Türen

-

Natursteinmauer

Mauerwerk, hergestellt aus Natursteinen statt künstlicher Ziegelsteine. Natursteinmauern sind teurer als Ziegelmauern oder Betonwände, jedoch langlebiger und von hoher Ästhetik.

Zyklopensteinmauer: Natursteinmauer, hergestellt aus großen Steinen

Trockenmauer: Natursteinmauer, errichtet ohne Verwendung von Mörtel

-

Nettowohnfläche

Summe aller belegbaren Bodenflächen innerhalb einer Wohnung inkl. wohnungsinterner Treppen. Nicht hinzugezählt werden Wandquerschnitte, Nebenflächen, wie Balkone, Terrassen, Garagen und nicht bewohnbare Räume.

-

Nettowohnfläche, Nettowohnflächen,

Bauteile einer Gebäudekonstruktion, welche keine statische Aufgabe übernehmen, d.h., die keine Lasten, abgesehen vom Eigengewicht, tragen müssen. Das gängigste Bauteil, bei welchem die Frage nach “tragend” oder “nicht tragend” aufkommt, ist die Innenwand.

-

Notbeleuchtung

Beleuchtungskörper, die sich bei Stromausfall automatisch einschalten, um z.B. Fluchtwege zu markieren. Die Notbeleuchtung ist mit Akkumulatoren versehen.

-

Nutzlast

Anteil der statischen Lastannahmen, der die zulässigen Lasten im endgültigen Zustand eines Gebäudes für die Nutzung desselben festlegt. Zu den Nutzlasten zählt man Personen, Einrichtungsgegenstände, Lagerstoffe, Maschinen, Fahrzeuge, usw.

Einige Beispiele für Nutzlasten:

Wohnräume 200kg/m²

Balkone 400kg/m²

Parkgaragen bis 3,5t- Fahrzeuge 250kg/m²

Veranstaltungssäle, Einkaufszentren 500kg/m²

Magazine, Lagerräume, Bibliotheken > 600kg/m² (von Fall zu Fall unterschiedlich)

Die Eigenlast hingegen besteht aus den Lasten der tragenden Konstruktion (z.B. Rohbau) und der Ausbauschichten (z.B. Bodenaufbau, Verputz, Installationen). O

-

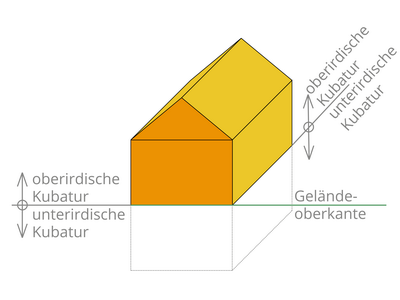

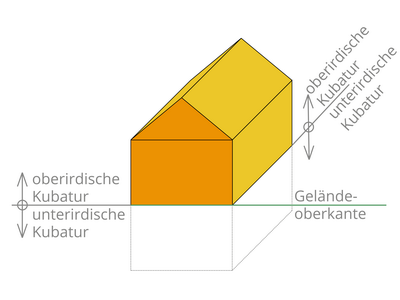

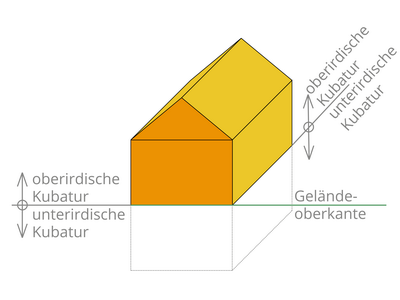

oberirdische Kubatur

Definiert sich durch die Volumenabmessungen oberhalb des (geplanten) Geländes

�

-

Ökologisch

Naturbewusst, umweltverträglich

O

-

Ortbeton

Beton, der im Gegensatz zum Fertigteil auf der Baustelle in die Schalungen eingebracht und erhärtet wird

-

Ortgang

Oder Stirn (Stirngang); bezeichnet den seitlichen Abschluss des Dache

-

OSB-Platten

Auch Grobspanplatten genannt; werden aus langen, schlanken Spänen unterschiedlicher Dicke und unter hohem Druck mit Leimverklebung hergestellt.

-

Oxidation

Chemische Reaktion eines Stoffes mit Sauerstoff

P

-

p.i.

perito industriale, Fachingenieur, Techniker mit Abschluss einer Gewerbeoberschule und entsprechender Staatsprüfung

-

Paneel

Großflächige Tafel oder Platte aus Holz, Kunststoff, furnierten oder beschichteten Spanplatten oder mehrschichtigen Bauteilen für Wand- oder Deckenverkleidungen

-

Parkett

Bodenbelag aus Holz, meist hartes Laubholz, welches in unterschiedlichen Größen und Mustern eingebaut wird bzw. als fertige Parkettriemen verlegt wird. Parkettböden haben eine Massivholz- Naturschicht, welche sich einige Male abschleifen lässt, um alten, zerkratzten Böden einen neuen Glanz zu verleihen.

-

Passivhaus

Gebäude, das aufgrund seiner hervorragenden Wärmedämmeigenschaften nur mit der Sonneneinstrahlung beheizt wird und keine weitere Beheizung erforderlich macht

-

PE – Polyethylen

Thermoplastischer Kunststoff auf Ethylengas- oder Ethanol- Basis. Im Bauwesen findet Polyethylen hauptsächlich bei den Rohren, wie Trinkwasser- und Kabelschutzrohren, Anwendung.

-

Perimeterdämmung

Wärmedämmung an der Außenseite von Bauteilen eines Gebäudes, welche in Kontakt zum Erdreich stehen (Kellerwände, Fundamentplatte). Die Dämmung muss wasser- und druckbeständig sein. In der Regel werden XPS- Platten verwendet.

-

Perlit

Rohstoff aus Gestein; durch Glühen wird das Volumen stark vergrößert. Nach der Aufblähung besitzt er eine geringere Dichte und eine gute Wärmedämmeigenschaft. Deshalb werden Perlite als Zuschlagstoff für Leichtbeton, Wärmedämmputz, Ausgleichschichten mit verbesserten Wärmedämmeigenschaften sowie als Zwischendämmung verwendet.

-

Phasenverschiebung

Dauer, welche die außen auftretende Hitze braucht, um durch den gesamten Dachaufbau ins Innere des Gebäudes durchzudringen. Dieser Begriff ist beim “sommerlichen Hitzeschutz” ein nicht zu vernachlässigendes Argument. Die optimale Dauer der Phasenverschiebung beträgt 10 bis 14 Stunden, was zur Folge haben würde, dass z.B. die Mittagshitze, erst nachts an die Räume abgegeben würde. Nachts ist die Außentemperatur aber weitgehend abgekühlt, so dass die Wärme nach außen abgegeben wird.

-

Planziegel

Ziegelsteine mit plangeschliffenen Auflageflächen; in Dünnbettmörtel verlegt

-

Plattendecke

Armierte Betonfertigteile für die Herstellung von vollen Massivbetondecken oder solche mit gewichtsreduzierenden Styropor- bzw. Ziegeleinlegern. Die im Werk vorgefertigte, schalenartige, 4 bis 6cm dicke Stahlbetonplatte dient dabei als Grundgerüst der Decke. An der Baustelle wird anschließend der Aufbeton als Ortbeton eingebaut. Die unterseitige, tragende Bewehrung wird bereits im Werk in die Elementdecke eingebaut.

-

Plattenfundament

Gehört zu der Kategorie Flachgründung. Im Gegensatz zum Streifen- oder Einzelfundament, wird das Plattenfundament als zusammenhängende Platte gegossen. Es bietet den Vorteil der gleichmäßigeren Lastverteilung bei schlechtem Baugrund, des einfacheren Aushubs und der besseren Feuchtigkeitsabdichtung.

-

Potentialausgleich

Meint die leitfähige Verbindung aller elektrischen Geräte und Betriebsmittel mit dem geerdeten Schutzleiter, um die einzelnen, elektrischen Potentiale untereinander auszugleichen und zu minimieren. Dies wiederum bewirkt die Reduzierung des Risikos eines elektrischen Schlags.

-

Projektunterlagen

Nutzen Sie den Bereich “Projektunterlagen” für den praktischen Dokumentenaustausch zwischen Bauherr, Techniker und Handwerker.

Achtung: Es MUSS mindestens ein Dokument hochgeladen werden. z.B. das Einreichprojekt oder im Falle einer Badsanierung ein Foto vom bestehenden Bad.

-

PUR – Polyurethan

Kunststoffe oder Kunstharze, die aus der Polyadditionsreaktion (Mehrfachreaktion) entstehen. Verwendung finden diese als Montageschaum, als Isolier- oder Dämmschicht. Als Dämmschicht wird Polyurethan hauptsächlich dann verwendet, wenn die Anforderungen an die Dämmwirkung hoch sind, jedoch die Dämmschicht aus Platzgründen klein gehalten werden muss. Die Wärmeleitfähigkeit von Polyurethan liegt bei 0,025W/mK, im Vergleich zu anderen Dämmstoffen, welche im Bauwesen Verwendungen finden mit λ = 0,03- 0,045W/mK

-

Putzbewehrung

Einlagen (Netze) aus Metall, Textil- oder Kunststofffasern, die zwischen den Putzlagen eingebaut werden, um die Rissbildung aufgrund temperaturbedingter Oberflächenspannungen zu reduzieren.

-

PVC – Polyvinylchlorid

Harter und spröder Kunststoff, der jedoch durch Weichmacher formbarer und weicher wird. Die bekanntesten Verwendungszwecke sind Abdichtungsbahnen, Fußböden, Fensterprofile, Abwasserrohre und Kabelisolierungen.

Q

-

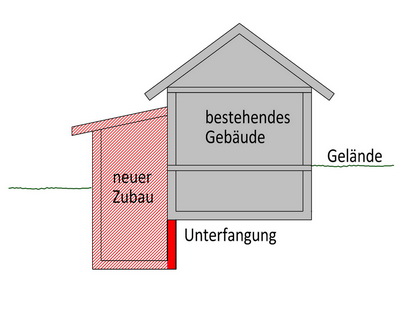

Quellbeton

Beton, der sich durch Zugabe von Quellzement während dem Abbinden und Erhärten ausdehnt. Quellbeton wird bei Unterfangungen und bei Bauteilen mit erwünschter Vorspannwirkung angewendet.

R

-

Raffstore

Sonnen- und Witterungsschutz bei Verglasungen an der Außenfassade mit quer verlaufenden Lamellen, welche gedreht, hochgezogen oder geschlossen werden können

-

Rahmenbauweise

Auch Skelett- oder Gerippebauweise genannt; meint die Konstruktion eines Bauvorhabens mittels vorgefertigten, tragenden Elementen. Dadurch entsteht das Gerippe des Bauvorhabens, welches im zweiten Schritt um die nichttragenden Elemente ergänzt wird. Rahmenbauweise kann in Stahl, Stahlbeton sowie in Holz ausgeführt werden. Im Wohnungsbau im Raum Südtirol findet eher die Holz- Rahmenbauweise Anwendung. Größere Betriebs- und Lagerhallen werden des öfteren in Stahl- Rahmenbauweise ausgeführt.

-

Randdämmstreifen

Dient als Schalltrennung zwischen dem Bodenaufbau und den aufgehenden Wänden und wird vor dem Einbringen des Estrichs entlang der raumbegrenzenden Mauern verlegt

-

Rauschalung

Bretterschalung mit sägerauer Oberfläche. Wird in der Regel dort vorgesehen, wo sie nach der Fertigstellung nicht mehr sichtbar ist, z.B. zwischen der Hinterlüftung der Dächer und der Dachdeckung.

-

Regenfallrohr

An der Fassade befestigtes, senkrechtes Rohr zur Entwässerung von Dachflächen, Terrassen usw.

-

Rohbau

Bauwerk, bei dem die tragende Struktur und die Dachkonstruktion festgestellt sind. Der Innenausbau, die Fassadenverkleidung, Fenster und Türen gehören nicht mehr zum Rohbau. Die Trennwände gehören aus unserer Sicht zu dem Rohbau.

S

-

Sandstrahlen

Verfahren zur Oberflächenbehandlung, welches ein Luft- Sand- Gemisch mit hohem Druck gegen die zu behandelnde Oberfläche strahlt. Der Sand dient dabei als Schleifmittel. Sandstrahlverfahren werden zur Beseitigung von Rost, Verschmutzungen, Beschichtungen und als ästhetische Oberflächenbehandlung angewendet. Alternativ zum Sandstrahlen gibt es mittlerweile auch Kunststoff-, Glasperlen- und Trockeneis- Strahlverfahren.

-

Sanier-Putzmörtel

Putzmörtel für feuchte, salzhaltige Mauerwerke; besitzt einen hohen Anteil an Luftporen, welche bereits in der Putzschicht die Verdunstung ermöglicht.

-

Sauberkeitsschicht

Dünne Betonschicht aus nicht bewehrtem Magerbeton, die vor dem Verlegen der Fundamentbewehrung gegossen wird, um eine erdfreie, “saubere” Arbeitsschicht zu gewährleisten.

-

Schalbretter

Holzbretter, die für das Einschalen von Betonbauteilen verwendet werden; kommen bei sehr kleinen Stahlbetonbauteilen sowie bei Bauteilen mit Sichtbetonoberfläche zur Anwendung

-

Schallbrücke

Übertragung von Schall durch zwei untereinander verbundene Bauteile

-

Schalldämmung

Isolierendes Bauteil oder Schicht, die die Schallübertragung verhindert bzw. reduziert, z.B. Trittschalldämmung unter den Fußbodenbelägen oder Wärmedämmung an Fassaden, welche ebenfalls eine schalldämmende Wirkung mit sich bringt (z.B. Steinwoll- Dämmplatten)

-

Schaltafeln

Tafeln aus Metall oder Holz, welche für die Einschalung von Ort-, bzw. Lieferbeton verwendet werden. Übliche Schaltafeln werden industriell aus mehrschichtigem Holz gefertigt (z.B. 2,0-2,5-3,0m lang x 0,5m breit) Großflächenschalungen werden in Metall gefertigt (siehe Großflächenschalung)

-

Schalung

Allgemeiner Begriff für die Werkzeuge/ Materialien, die für die Gussform des Ort-, bzw. Lieferbetons verwendet werden

-

Schattenfuge

Gestalterische Fuge zwischen zwei Bauteilen, um diese optisch getrennt wirken zu lassen, z.B. zwischen Wand und Decke bzw. als Spalt zwischen den einzelnen Brettern einer Fassadenverkleidung

-

Schaumbeton

Beton, welcher unter Verwendung von Schaum- bzw. Luftporenbildnern hergestellt wird. Verwendung findet dieser Beton als Ausgleichsschicht auf Installationsrohren. Schaumbeton hat eine geringe Dichte und Druckfestigkeit.

-

Schaumglas

Wärmedämmstoff aus aufgeschäumtem Glas. Seine Vorteile sind die hohe Druckfestigkeit, keine Wasseraufnahme und das Abhalten von Dampf. Schaumglas findet als Perimeterdämmung unter Fundamenten und als Mauerfußdämmung Verwendung.

-

Schindeln

Kleine bis mittelgroße Elemente, welche als Dachdeckung und Fassadenverkleidung Anwendung findet. Meist wird die Schindel aus Holz als Dachabdeckung verwendet (Holzschindel). Schindeln gibt es jedoch in verschiedenen Materialien, z.B. Aluminium, Ton, Schiefer, Kupfer oder Bitumen. Ebenfalls unterscheiden sich die Schindeln in ihrer Form.

-

Schornstein

Senkrechte Konstruktion zur Abführung von Abluft und Abgasen, im Bauwesen als Kamin bezeichnet

-

Schornsteinkopf

-

Schutzbeton

Betonschicht zum Schutz der darunterliegenden Schichten, z.B., um Beschädigungen von Abdichtungsbahnen zu vermeiden. Die Mindeststärke liegt bei ca. 4- 5 cm. In der Regel wird eine dünne Baustahlmatte als Schutz vor Rissbildung eingelegt.

-

Schwimmender Estrich

Estrich, der von den unteren und seitlichen Bauteilen mittels Trennlagen getrennt ist, um die Ausdehnung aufgrund von Schwinden und Dehnen des Estrichs schadensfrei zu gewährleisten und um die Schallübertragung zu reduzieren. Dabei wird horizontal eine Trennlage (Nylonfolie bzw. Trittschalldämmung) zwischen Untergrund und Estrich eingezogen und vertikal zwischen den seitlich aufgehenden Wänden und dem Estrich wird ein Randdämmstreifen vorgesehen.

-

Sicherheitsglas

Unterschieden wird zwischen Einscheiben- Sicherheitsglas (ESG) und Verbund- Sicherheitsglas (VSG). Sicherheitsglas weist eine höhere Stoß- und Schlagfestigkeit auf. ESG zerfällt in kleine Scherben, was die Verletzungsgefahr stark reduziert. VSG ist ein Glasverbund aus mindestens zwei Schichten Glas, bei dem zwischen den Glasschichten eine reißfeste und zähelastische Folie eingebracht wird. Bei Bruch verhindert die Folie die Zersplitterung und reduziert die Verletzungsgefahr, außerdem wirkt die Folie einbruchhemmend. In Abhängigkeit von Glasstärke und Folientyp sowie Anzahl der Schichten entsteht Panzerglas.

-

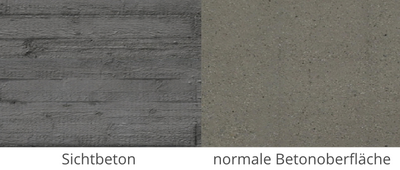

Sichtbeton

Bauteil aus Stahlbeton mit einer Oberfläche, die nach dem Betonieren nicht weiter behandelt wird (kein Verputz, keine Verkleidung). Die Oberfläche erhält dabei eine vorab gewählte Struktur, welche mittels Oberflächeneinlagen direkt auf der Schalung erzielt wird. Eine gängige Form von Sichtbeton ist die Einlage von schmalen Schalbrettern, die dem Beton die besondere Struktur verleihen. Am Markt gibt es unzählige Struktureinlagen, welche unterschiedlichste Oberflächenstrukturen zur Auswahl anbieten, wie z.B. Wellen-, Noppen-, Sägezahnmuster, usw.

-

Sichtmauerwerk

Mauerwerkskonstruktion, welche im endgültigen Zustand sichtbar bleibt. (z.B. Verblendmauerwerk mit Vollziegeln, Klinkern oder Natursteinen). Natursteinmauern sind eigentlich immer Sichtmauerwerke.

-

Sichtschalung

Holzbretter, die in Sicht montiert werden. In der Regel versteht man darunter eine gehobelte Holzschalung, z.B. die sichtbare Unterseite von Dachkonstruktionen

-

Silikatputz

Oberputz auf Silikatbasis (Salzbasis), witterungsbeständig und wasserdampfdurchlässig (diffusionsoffen), wird hauptsächlich an Außenfassaden angewendet. Kann auch ohne weiteren Anstrich aufgetragen werden.

-

Sparren

Teil der Dachkonstruktion, der auf den horizontalen Pfetten aufliegt. Die Sparren verlaufen von der Firstpfette bis hin zur Fußpfette hinaus als Vordach, sofern vorgesehen.

-

Spritzbeton

Beton, der durch eine Spritzdüse auf die zu behandelnde Oberfläche aufgetragen und durch die Aufprallenergie verdichtet wird. Die wichtigsten Anwendungen sind Hang- und Baugrubensicherungen, Tunnelbau, usw.

-

Spritzbewurf

Haftgrund für Unterputz, der vollflächig auf wenig saugende oder glatte Oberflächen aufgetragen wird. Der Spritzbewurf kann mittels Kelle, Quast oder mit der Verputzspritzmaschine aufgetragen werden.

-

Stoßlüften

Kurzes, intensives Lüften von Räumen, wobei die Fenster vollständig geöffnet werden. Dient dem Luftaustausch und der Verminderung der Luftfeuchtigkeit.

-

Streifenfundament

Fundamenttyp der Kategorie Flachgründung, bei dem nur unter den tragenden Mauern ein bewehrter Stahlbetonstreifen gegossen wird, um die vertikalen Kräfte aus den Wänden in den Boden zu leiten.

-

Sturz

Obere Abdeckung einer Maueröffnung mit einem horizontalen Träger oder Überleger. Je nach Öffnung wird zwischen Tür- und Fenstersturz unterschieden.

-

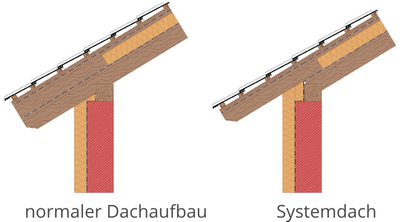

Systemdach

Bauweise der Dachkonstruktion, bei welcher die Vordachsparren auf die Innendachsparren verlegt werden, die Vordächer werden dabei nicht gedämmt.Die Dachaufbauten gut gedämmter Dächer erreichen mittlerweile 30cm und mehr. Um die Vordächer nicht so stark und wuchtig wirken zu lassen, bietet sich mit dem Systemdach eine gute Lösung. Hauptvorteil des Systemdachs ist die schlanke Bauweise der Vordächer.

T

-

Teer

Organisches, braun bis schwarzes, zähflüssiges Material, welches durch zersetzende, thermische Behandlung von organischen Naturstoffen gewonnen wird. Wurde früher im Straßenbau verwendet, heute jedoch nicht mehr. Allerdings ist der Begriff “teeren” erhalten geblieben. Heutzutage werden Bitumenprodukte verwendet.

-

Teilzahlung

Bezahlung eines Anteils vom Gesamtbetrag. Die Höhe und der Zeitpunkt der Anzahlung kann mittels Werkvertrag festgelegt werden.

-

Thermostat

Auch Temperaturregler genannt, der über einen Temperaturfühler die vorhandene Temperatur mit der vorgegebenen bzw. eingestellten Temperatur vergleicht und in Abhängigkeit der Differenz ein Regelelement öffnet oder schließt. Thermostate gibt es in mechanischer oder elektronischer Form.

-

Trennwand

Tragende oder nicht tragende Wand zwischen zwei aneinanderliegenden Räumen, Wohneinheiten oder Gebäudeteilen. Umgangssprachlich wird oft die nicht tragende Wand als Trennwand bezeichnet.

-

Treppenauge

Auch Treppenloch genannt; bezeichnet die Öffnung einer Treppe, der von den Stufen und Absätzen gebildet und umschlossen wird.

-

Trittschalldämmung

Dient der Schalldämmung von Trittschall (gehen, tanzen, hüpfen, Möbel rücken, usw.). Trittschalldämmung gibt es in Form von Matten unterschiedlichster Materialien, welcher unter den Bodenbelägen verlegt werden. Auch eine massive Decke sorgt bereits für eine gute Trittschalldämmung.

-

Trockenbauweise

Bauweise mit industriell gefertigten Bauteilen für die Herstellung von nicht tragenden Bauwerksbauteilen. Hauptsächlich finden Holz- und Gipsbauteile Anwendung, welche auf der Baustelle verschraubt oder genagelt werden. Im Trockenbau kommen keine wasserhaltigen Baustoffe zur Anwendung, was den Vorteil der geringeren bzw. nicht auftretenden Baufeuchte mit sich bringt.

-

Trockeneisstrahlen

Druckluftstrahlverfahren, bei dem Trockeneis als Oberflächen- Reinigungsbehandlung eingesetzt wird. Der Vorteil dieses Verfahrens liegt darin, dass das Trockeneis im Umgebungsdruck vom festen, direkt in den gasförmigen Zustand übergeht und somit keine Rückstände hinterlässt.

-

Trockenputz

Vorsatzschalung aus Gipskarton-, Gipsfaser- oder Zementfaserplatten, welche direkt auf die Rohbau- Innenwand geklebt oder mittels Unterkonstruktion montiert wird. In der Massivbauweise entspricht der Trockenputz dem Verputz.

-

Tropfblech

Abschlussblech des Daches, welches in die Dachrinne mündet bzw. Abschluss eines Bauteiles, um das anfallende Wasser von darunterliegenden Wandflächen mit bestimmtem Abstand abtropfen zu lassen und somit vor Nässe zu schützen.

-

Tropfnase

Auch Wassernase genannt; meint die Strukturen oder Rillen an der Unterseite herausragender Bauteile (Balkone, Mauerabdeckungen, Fensterbänke, usw.), um den Ablauf des Niederschlags zu verbessern und die Flächenunterseite oder eine senkrecht dazu verlaufende Wand vor Nässe zu schützen.

�

-

Überleger

Horizontaler Träger über einer Tür- oder Fensteröffnung in einer Ziegelwand

-

Überzug-Träger

Träger, der an der Deckenunterseite bündig zur Decke liegt und an der Deckenoberseite hinausragt. In der Regel spricht man von Überzügen bei Stahlbetonbauteilen, jedoch kann auch bei Holz und Stahl dieser Begriff Anwendung finden.

U

-

Umbautes Volumen

Komplettes Bauwerksvolumen, welches von der Gebäudehülle umschlossn wird (ausgehend von den Fundamenten bis zur Dachaußenfläche, innerhalb der Fassadenaußenfläche)

-

Umkehrdach

Andere Bauart des Warmdaches (nicht belüftetes Dach), welches als Flachdach ausgeführt wird. Dabei wird die Dämmschicht über der Abdichtungsebene (regendichte Haut) im Nassen verlegt. Die Dämmschicht muss daher wasser- und feuchtebeständig sein (z.B. XPS- Platten)

-

Unterfangung

Notwendige Baumaßnahmen, um ein bestehendes Gebäude, eine Stützmauer oder andere Konstruktionen um einen tieferen, angrenzenden Bereich zu ergänzen

-

unterirdische Kubatur

Definiert sich durch die Volumenabmessungen unterhalb des (geplanten) Geländes

-

Unterputz-Installation

Art der Verlegung von Installationen, dabei werden die Bauteile der jeweiligen Installationen (Rohre, Leitungen, Dosen, usw.) unter der Putzschicht verlegt, d.h. nach der Fertigstellung sind die Installationen nicht mehr sichtbar. (Gegenteil ist die Aufputz- Installation)

-

Unterzug

Träger, der an der Deckenunterseite herausragt. In der Regel spricht man bei Stahlbetonbauteilen von Unterzügen, jedoch kann dieser Begriff auch bei Holz und Stahl Anwendung finden

-

urbanistische Kubatur

Die genauen Bestimmungen für die urabnistische Kubatur werden von den jeweiligen Gemeinden festgelegt. In dieser Kubaturberechnung werden meist nur die bewohnbaren Bereiche des Gebäudes berücksichtigt, d.h. die Kellerräume, nicht bewohnbare Dachgeschosse, Dachgeschosse H< 1,50m werden in den meisten Fällen nicht berücksichtigt. Wohlgemerkt, die Volumen der Außen- und Innenwände gelten als Teil der Kubatur.

V

-

Verblendmauerwerk

Nicht tragendes Mauerwerk aus Natur- oder Kunststeinen, welches vor der tragenden Mauer aus architektonischen Gründen errichtet wird. Ist z.B. eine Fassade aus Natursteinen erwünscht, so ist zwecks Einbringung der Dämmschicht eine zweischalige Außenwand erforderlich, wobei die Innenschale tragend ausgeführt wird.

-

Verblendung

Verkleidung eines Bauteils mit einem anderen Baustoff, meist aus ästhetischen Gründen

-

Verbundglas

Überbegriff für Glas, welches aus mindestens zwei Schichten besteht und miteinander verklebt ist, je nach Art, Dicke und Verwendung spricht man von Sicherheits-, Schallschutz-, bzw. Brandschutzglas.

-

Verlorene Schalung

Jene Schalung, welche nach dem Betonieren nicht wieder ausgebaut wird bzw. werden kann. Meist werden Holzbretter oder Schaltafeln verwendet, z.B. bei schwer zugänglichen Fundamenten, Mauern oder Deckenbereichen.

-

Vermessung

Aufnahme beliebiger Gelände- und Gebäudepunkte sowie die anschließende Verarbeitung der Daten mittels Vermessungsgeräten, um ein Geländemodell bzw. Lageplan zu erstellen. In der Regel ist bei fast jedem Neubau mit geneigtem oder unregelmäßigem Gelände eine Vermessung notwendig.

-

Verschnitt

Menge des überschüssigen Materials nach dem Zuschnitt

-

Versiegelung

Beschichtung von Baustoffen, um die Oberfläche gegen Ein- oder Ausdringen von anderen Substanzen abzudichten

-

Vlies

Natürlich oder künstlich hergestellter Faserstoff, der meist als Trenn- oder Schutzlage eingebaut wird

-

Vorlauftemperatur

Begriff in der Heiztechnik; meint die Temperatur des wärmeübertragenden Meidums (meist Wasser), welches in einen Heizkreis eingeleitet wird.

Fußbodenheizung 30°- 40°

Heizkörper >60°

Das wärmeüber tragende Medium, das vom Heizkreis zurückkehrt, bezeichnet man als Rücklauf. -

Vorsatzschale

Teil eines zweischaligen Wandaufbaus, wobei die Vorsatzschale ein nicht tragender Bauteil ist. Die Vorsatzschale kann ästhetische Gründe besitzen (Verblendung), bzw. akustische Gründe (dünnes Ziegelmauerwerk mittels Hohlraum vom tragenden Bauteil getrennt)

W

-

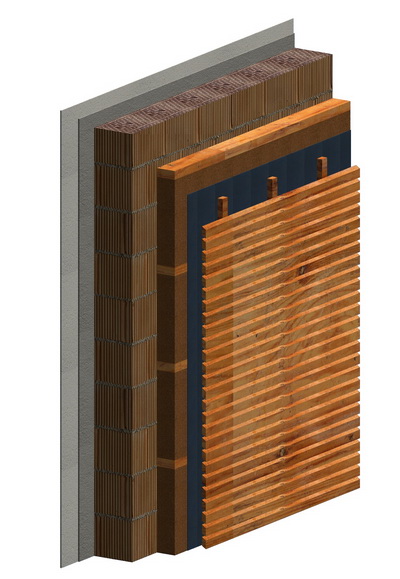

Wandaufbau

Beschreibt die einzelnen Schichten einer Wandkonstruktion, entweder in Textform oder als graphische Darstellung.

- Innenanstrich

- Innenputz

- Ziegelmauerwerk 30cm

- Steinwolldämmplatte 16cm

- Kleber, Armierungsgewebe

- Hinterlüftung, Lattung 40mm

- Verkleidung mit Lärchenholz 25mm -

Wandheizung

Flächenheizsystem, bei dem die Heizelemente direkt in die Wand eingebaut werden (in der Putzlage). Diese Heizform gibt viel Wärme in Form von Strahlungswärme ab und sorgt somit für ein angenehmes Raumklima.

-

Warmdach

Einschalige Dachkonstruktion ohne Hinterlüftung, daher auch unbelüftetes Dach. Die Dämmung liegt dabei unter der regendichten Haut und unter der Dämmung befindet sich eine Dampfsperre (wasserdampfundurchlässige Haut), welche die Raumfeuchtigkeit von der Dämmschicht abhält.

-

Wärmebrücke

Umgangssprachlich auch Kältebrücke genannt; können konstruktiver oder geometrischer Art sein bzw. abhängig von den Baustoffen. Die Wärmebrücke beschreibt die Bereiche, die schneller die Wärme nach außen abgeben, als die restliche Gebäudehülle. Problembereiche sind z.B. auskragende Bauteile wie Balkone, Attikamauern, usw.

-

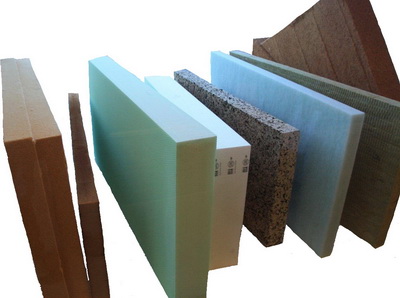

Wärmedämm-Verbundsystem

Abk. WDVS oder WDV- System; beschreibt den gesamten Wärmedämmaufbau auf Gebäudeaußenwandflächen, bestehend aus Dämmschicht, Armierungsgewebe, Befestigungshilfsmitteln, Klebstoffen und Bindemitteln. Am Markt gibt es unzählige Aufbauvarianten und anwendbare Materialien.

-

Wärmedämmmörtel

Mörtel, der unter Zugabe bestimmter Stoffe, eine bessere Wärmedämmeigenschaft aufweist. Wird bei Mauerwerken mit Dünnbett- Verlegung angewendet.

-

Wärmedämmputz

Putzmörtel, der mittels Zusatz von Polystyrol, Vermiculite oder Perlite eine geringe Wärmeleitzahl besitzt. Wärmedämmputz wird angewendet, sobald der Wandaufbau allein nicht die erforderlichen Wärmedämmeigenschaften erreicht. Der Wärmedämmputz wird als Unterputz (Grobputz) aufgetragen, gefolgt vom Oberputz.

-

Wärmedämmung

Reduzierung des Wärmeflusses durch eine Schicht, um entweder eine Erwärmung oder eine Abkühlung zu verhindern. Im Bauwesen erfolgt dies durch die Wärmedämmmaterialien, welche hauptsächlich die Auskühlung der Gebäude in den kälteren Monaten verhindert und auch im Sommer teilweise vor Hitze schützt.

-

Wärmedurchgangskoeffizient

Wärmedurchgangskoeffizient, U- Wert, k- Wert (früher); Bauteilspezifischer Wert in Abhängigkeit der vorhandenen Bauteilschichten, deren Wärmeleitfähigkeit, Schichtdicke und Wärmeübergangswiderstände zu den angrenzenden Luftschichten. Der Wärmedurchgangskoeffizient wird in W/m²K angegeben. Er gibt den Wärmeverlust an, der pro Fläche durch ein Bauteil bei einer bestimmten Temperaturdifferenz. Je kleiner der Wert, desto besser dämmt z.B. der Wandaufbau.

-

Weiße Wanne

Wasserundurchlässiges Bauwerk, bei dem wasserundurchlässiger Beton (WU) zur Anwendung kommt, was zusätzliche Abdichtungsarbeiten unnötig macht. Weiße Wannen werden bei drückendem Grundwasser angewendet und in weiteren Anwendungsbereichen, welche die Eigenschaften der Weißen Wanne voraussetzen.

-

Werkvertrag

Privatrechtlicher Vertrag, bei dem sich ein Vertragspartner verpflichtet, eine Leistung gegen Bezahlung für einen anderen Vertragspartner zu erbringen.

-

Wirtschaftlichkeit

Analyse über das Kosten- Nutzen- Verhältnis. Liegt der Nutzen über den Kosten, ist die Wirtschaftlichkeit gegeben.

-

WU-Beton

Wasserundurchlässiger Beton, der einen hohen Widerstand gegen das Eindringen von Wasser in den Beton aufweist

X

-

XPS

Extrudierter Polystyrol Hartschaum, umgangssprachlich Styrodur genannt; besteht aus geschmolzenem und gepresstem Polystyrol, dadurch erhält es eine höhere Festigkeit als die expandierte Dämmschicht (EPS). XPS hat eine feinporige Struktur und damit eine geringere Wasseraufnahme; geeignet z.B. für unterirdische Fassadendämmung/ Perimeterdämmung

Y

-

Ytong

Z

-

Zellulose Dämmung

Natürliche Dämmung aus Zellulose, die aus Altpapier, Holz, Hanf, u.ä. gewonnen wird. Die Zellulose wird in die Außenwand- Zwischenräume eingeblasen und trägt zur Wärmedämmung sowie zum Schallschutz bei.

-

Zentrale Staubsaugeranlage

Zentral installiertes System, bestehend aus der stationären Saugeinheit (meist im Keller), den Unterputz verlegten Rohrleitungen und den in den verschiedenen Bereichen des Gebäudes vorgesehenen Anschluss- und Kehrdosen.

-

Ziegel

Künstlich hergestellter Baustein, der in unterschiedlichen Formen vorkommt (z.B. Lochziegel, Vollziegel, Planziegel, Dachziegel, usw.). Sie werden aus unterschiedlichen Materialien hergestellt (z.B. Ton, Beton, Lehm und Leichtbeton)

-

Zinsen

Entgelt, das der Kreditnehmer der Bank für geliehenes Kapital zahlt. Die Höhe der Zinsen hängt von der Dauer der Leihgabe und dem Zinssatz ab, der zwischen Kreditnehmer und Bank verhandelt wird.

-

zweischaliges Mauerwerk

Wandkonstruktion, bestehend aus zwei Mauerwerken oder einer Stahlbetonwand und einem Mauerwerk, zum Zwecke der Schalldämmung oder, um die Dämmeigenschaft einer Außenwand mit äußerem Sichtmauerwerk gewährleisten zu können.

-

Zwischensparrendämmung

Verlegung des Dämmstoffes in den Sparrenlagen (zwischen den Sparren). Der gesamte Dachaufbau lässt sich schlanker ausführen und die Zwischensparrendämmung lässt sich nachträglich von unten einbauen (z.B. als Sanierungsmaßnahme). Nachteil ist die entstehende Wärmebrücke im Bereich der Sparren, durch die Trennung der Dämmung, da Holz eine schlechtere Wärmedämmeigenschaft als Dämmstoffe hat.

-

Zyklopenmauerwerk

Mauerwerk aus großen, trocken verlegten Natursteinblöcken